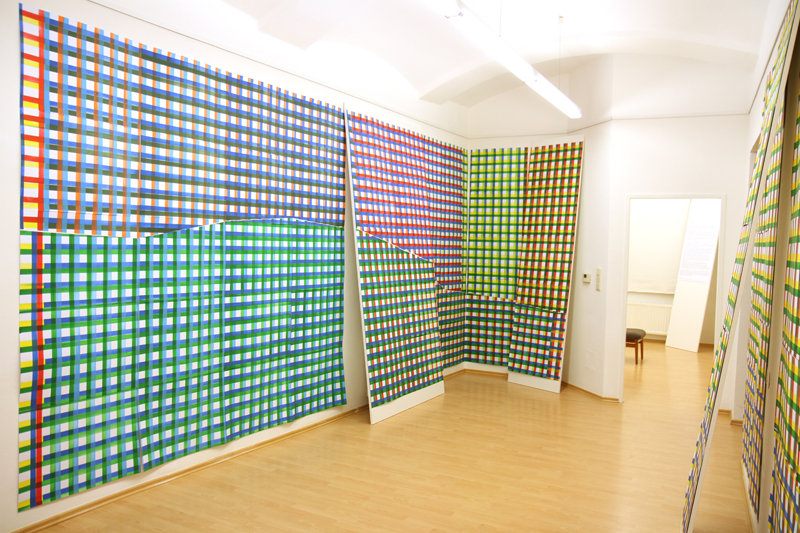

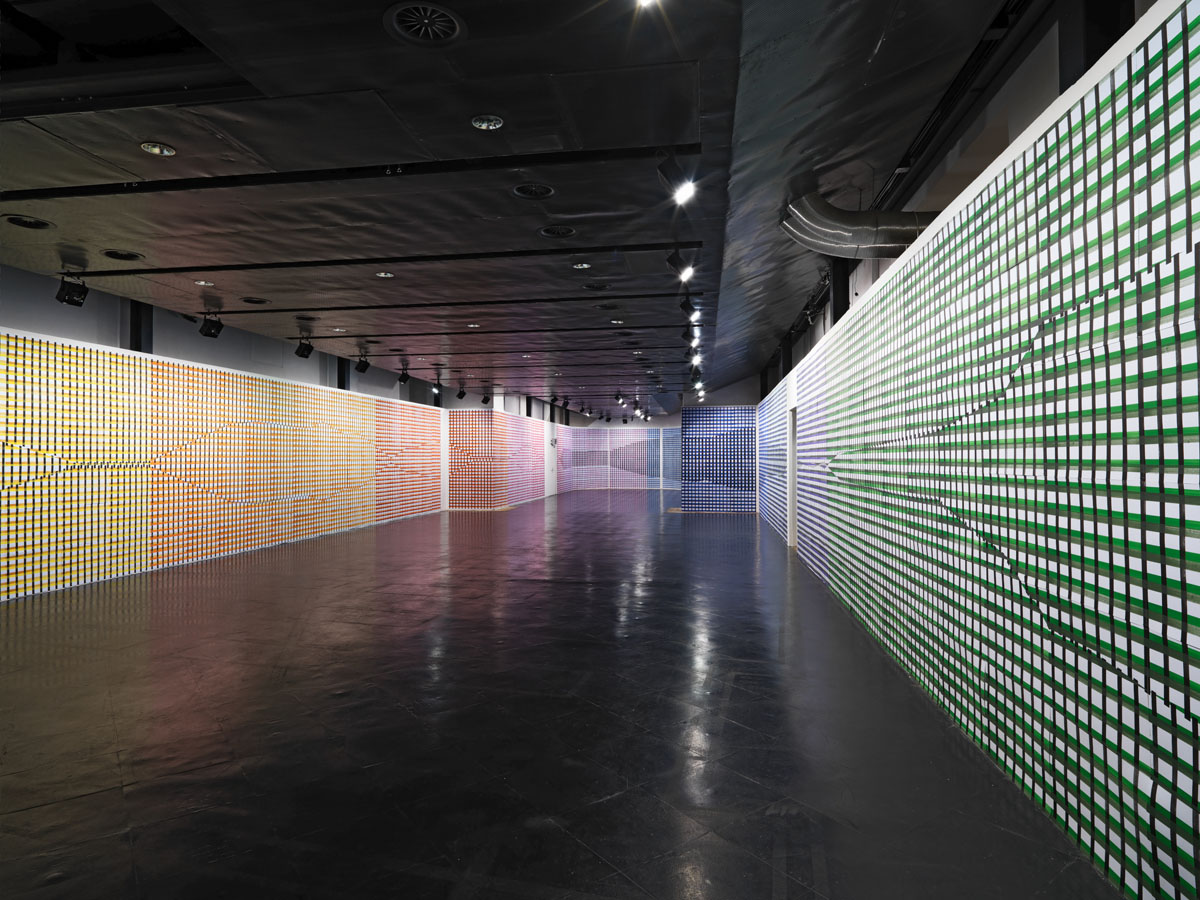

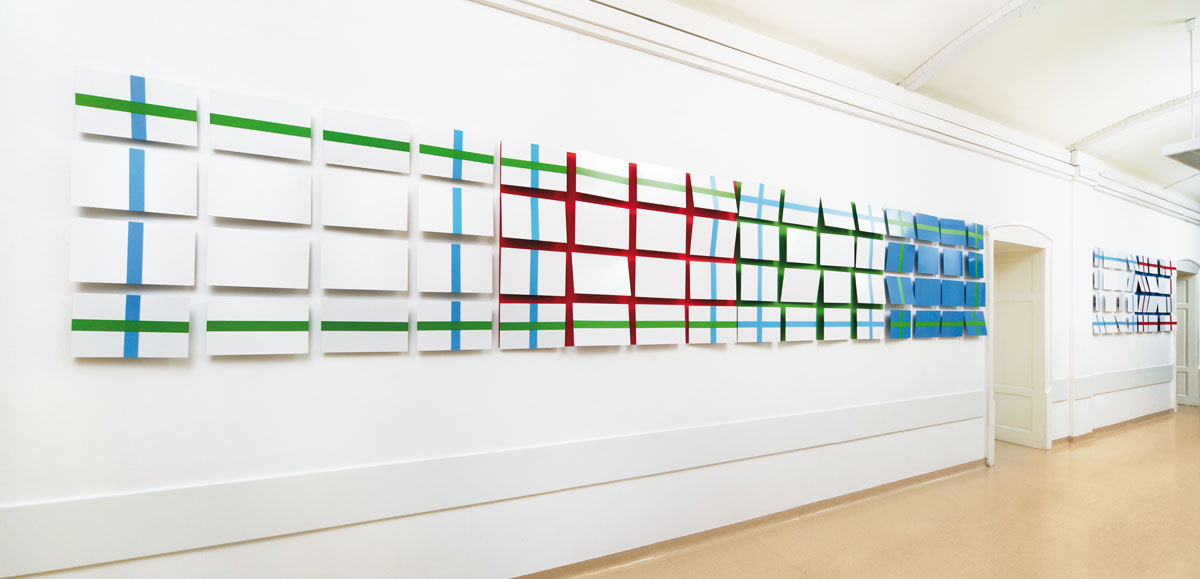

Raumansicht

115-teilige Zeichnug, 2014

a 50 cm x 70 cm

Acrylmarker auf Bristolkarton, Hartfaserplatten,

Text: Heike Maier-Rieper

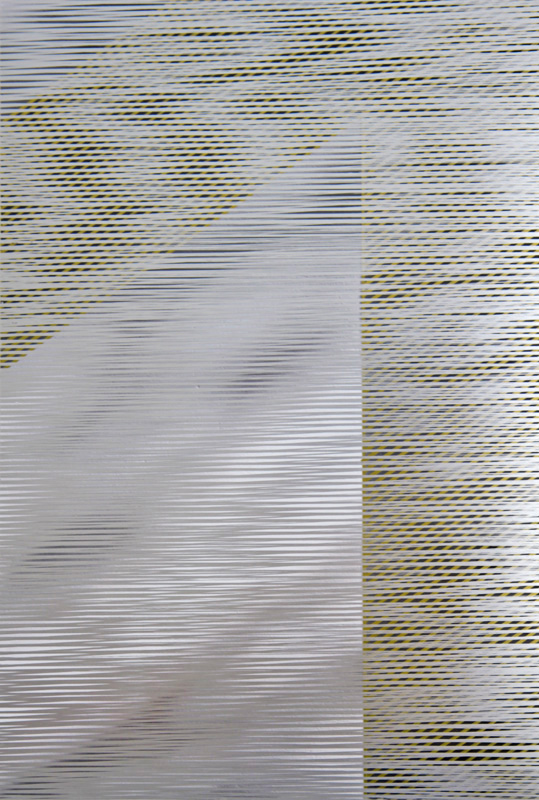

Topografien jeglicher Art, seien es wuchtige Gebirgszüge oder weite Hügel, können durch Höhenlinien grafisch sichtbar gemacht werden. Dabei verbinden die Isohypsen Punkte gleicher Höhe zu einer Linie. Die so angelegte mehrschichtige Darstellung besteht aus einer sich aus dem Maßstab heraus entwickelnden Anzahl an Linien, die zueinander denselben Abstand haben.

Wie diese Kartografien folgen auch die Arbeiten von Sabina Hörtner einer konsequenten Systematik. Der Bezug auf konkrete architektonische oder geografische Räume ist dabei ein wesentlicher Faktor. So gibt die Rasterung auf Sabina Hörtners Zeichensystem als ordnendes Element, ähnlich wie die davon formal völlig unterschiedlichen kartografischen Höhenlinien, eine Struktur vor.

Über die lesbare Geoinformation hinausgehend, eröffnet der künstlerische Zugang weitere Zusammenhänge. Aus der Gesamtheit einer Installation heraus gilt es, Teil für Teil für sich zu entschlüsseln und zu entdecken.

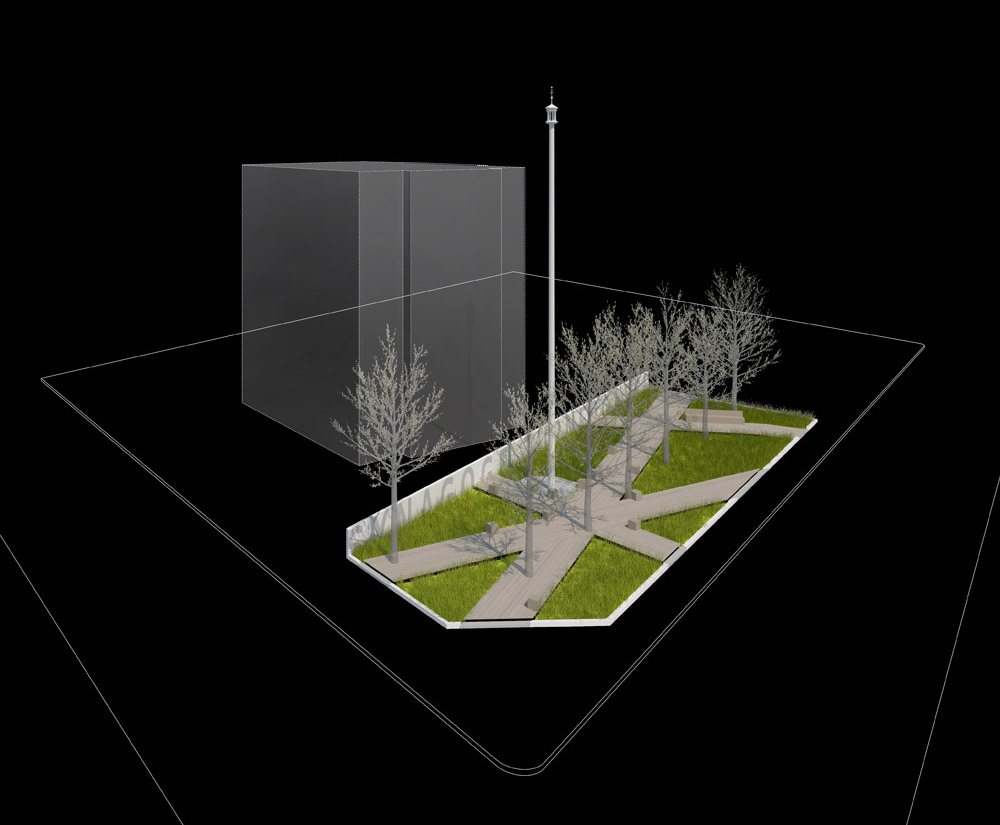

Der Ausgangspunkt für dereineteildesganzen ist eine Linie zwischen Landschaft und Himmel, die die Künstlerin vom Hartberger Kirchturm aus festgehalten hat: kein schroffes Bergmassiv, sondern die sanft bewegte Kontur des steirischen Hügellandes. Die „Vermessung“ durch die Künstlerin findet durch eine, ihre, individuelle Höhenlinie, der Übertragung des Horizonts auf Papier, statt.

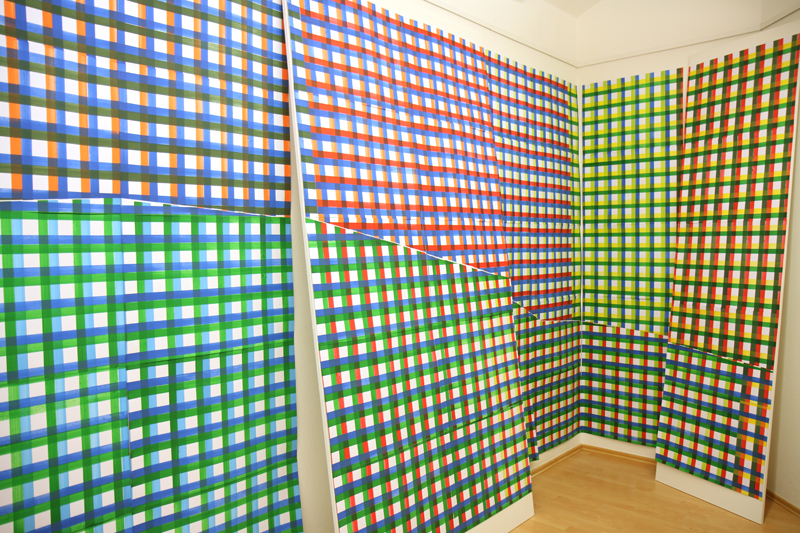

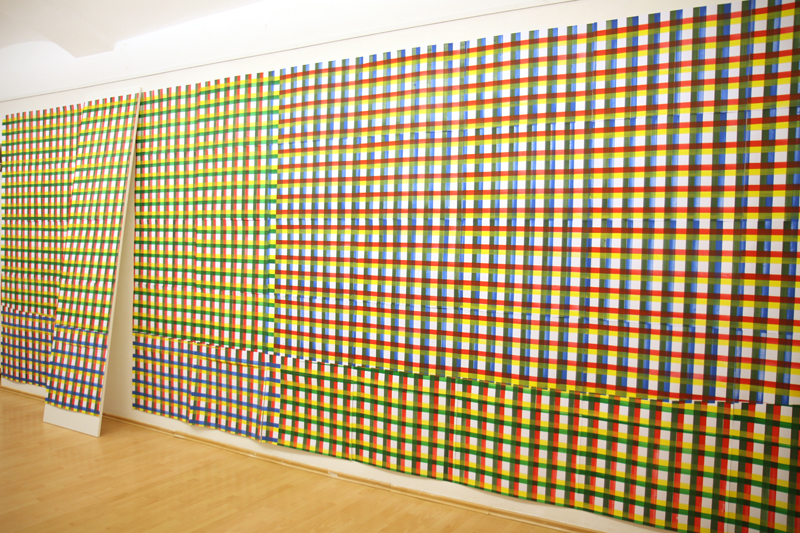

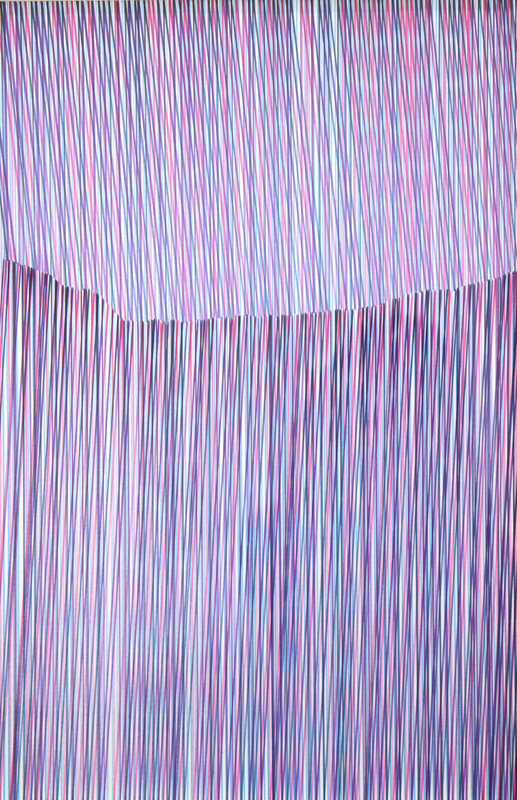

Als eine Art von „Bruchlinie“ neu formiert, zeigt sie sich auf den 115 handgezeichneten Blättern der Rauminstallation. Das strenge orthogonale Rastersystem der einzelnen Blätter wird in mehreren Gruppen aneinandergereiht und durch Zwischenblätter aufgelockert. Gemeinsam mit den starken farblichen Veränderungen wird rhythmisch in eine neue Syntax übergeführt.

So entsteht eine mehrdimensionale Wahrnehmung des Raums, die weniger ein Abbild, sondern das Erfassen eines Moments ist.

Wie durch ein Objektiv gesehen, erfährt die unmittelbare Umgebung eine optische Veränderung, und, je nach Standort, ein Zoom-in oder Zoom-out. Die aktive Rolle der Betrachterinnen und Betrachter lässt ihre Raumerfahrung dabei wie verschiedene Brennweiten, wie ein Spiel von Nähe und Ferne, funktionieren. Diese Erlebbarkeit des Raums wird durch die Materialität und die konkrete Ausführung durch die Künstlerin zusätzlich intensiviert.

Sabina Hörtner verwendet in all ihren Arbeiten handelsübliche Materialien, wie z. B. genormte Papiersorten und -formate, Stifte in gängiger Farbpalette. Hier werden Acrylmarker, bekannt von Graffiti-Tags der Street Art, eingesetzt. In ihrer starken Pigmentierung ähneln die Linien, bedingt auch durch leichte Unregelmäßigkeiten des Auftrags, dicken Pinselstrichen. Die zeichnerische Komponente des Rastersystems wird so von einer zarten malerischen Geste unterwandert, Haptik, Takt und Dynamik eingebracht.

Ja, Sabina Hörtner arbeitet mit Linien. Aber der Raum, den sie entstehen lässt, ist eine herausfordernde Symbiose aus viel mehr Elementen: aus Farbe, aus Licht, aus Form, aus Rhythmus. Aber vor allem aktiviert dieser konkrete wie abstrakte Raum die menschliche Fähigkeit zur Wahrnehmung. Und bietet im komplexen Zusammenhang der Ganzheit auch die Möglichkeit zur individuellen Verortung.

Es wird die eigentliche Funktion der Gerüstetagen – sich an der Fassade entlang zu bewegen – durch die Intervention konterkariert.

Es wird die eigentliche Funktion der Gerüstetagen – sich an der Fassade entlang zu bewegen – durch die Intervention konterkariert.

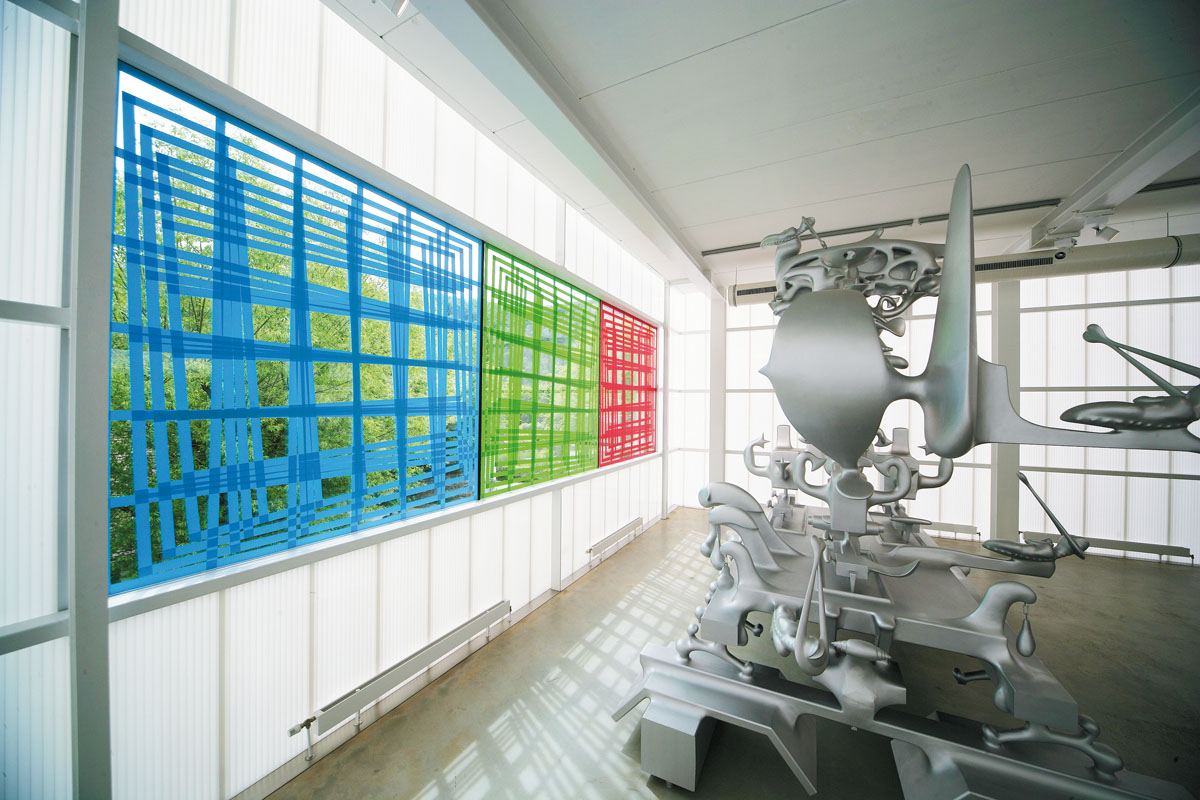

Das Konzept wurde 2007 für den Ambulanzbereich des Augenklinikums am Landeskrankenhaus Graz entwickelt und im Jänner 2008 umgesetzt.

Das Konzept wurde 2007 für den Ambulanzbereich des Augenklinikums am Landeskrankenhaus Graz entwickelt und im Jänner 2008 umgesetzt.